Les lagunes languedociennes et camarguaises sont des étangs d’eau salée (salinité importante pouvant atteindre ou dépasser celle de la mer) souvent reliés naturellement à la mer par un « grau » ou artificiellement par un canal. Les lagunes ne sont, en général, pas très profondes et certaines peuvent même s’assécher partiellement en été, laissant souvent la place à la sansouïre.

Les lagunes languedociennes et camarguaises sont des étangs d’eau salée (salinité importante pouvant atteindre ou dépasser celle de la mer) souvent reliés naturellement à la mer par un « grau » ou artificiellement par un canal. Les lagunes ne sont, en général, pas très profondes et certaines peuvent même s’assécher partiellement en été, laissant souvent la place à la sansouïre.

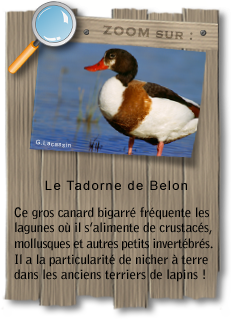

La grande diversité des lagunes est à l’origine d’une biodiversité importante notamment piscicole et avifaunistique. Les lagunes profondes jouent un rôle de nurserie pour de nombreux poissons marins du Golfe du Lion (daurades, muges, anguilles, etc). Les lagunes peu profondes sont des zones d’alimentation pour de nombreux échassiers et limicoles (flamants roses, avocettes, chevaliers, gravelots, etc).

Les lagunes souffrent en général d’un morcellement excessif (routes, canaux, digues) et d’un enrichissement en matières organiques de l’eau pouvant conduire aux « malaïgues » estivales (désoxygénation de l’eau).